温经汤首载于《金匮要略·妇人杂病》,由吴茱萸、桂枝、川芎、当归、牡丹皮、芍药、人参、半夏、阿胶、麦冬、甘草、生姜12 味药组成,是温经散寒、养血祛瘀的代表方剂。陈修园云“金匮温经汤一方,无论阴阳、虚实、闭塞、崩漏、老少、善用之无不应手取效”[1]。现有研究证实,温经汤具有抗炎、止痛、抗氧化、促进循环、维持卵巢功能和促排卵等作用,被广泛用于妇科、内科、男科及皮肤科等疾病,体现中医“异病同治”原则[2-9]。目前关于温经汤的发文量持续增长,其研究广泛,包括临床应用、药材炮制和机制研究等,但缺乏系统梳理。CiteSpace 软件是基于Java 语言开发的可视化分析工具,可直观展示相关文献研究领域的信息全貌捕获研究热点和发展趋势[10]。因此,本研究基于文献计量学,利用CiteSpace 6.1.R3 软件可视化分析近20 年的温经汤文献,解读温经汤的研究现状,了解前沿趋势并指出不足,旨在为今后的研究方向提供参考。

1 资料与方法

1.1 文献来源

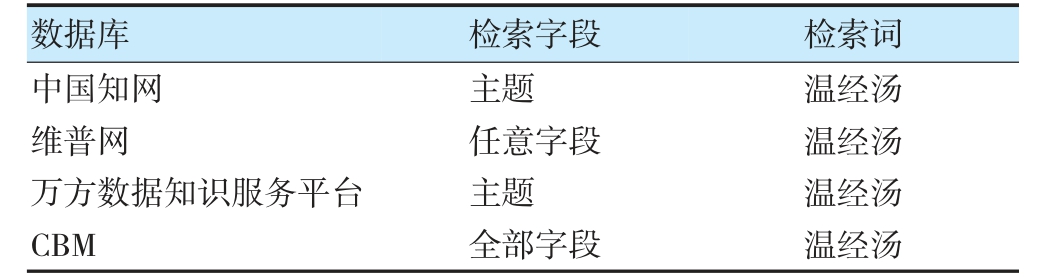

本研究文献来源于中国知网、维普网(VIP)、万方数据知识服务平台和中国生物医学文献数据库(Chinese Biomedical Database,CBM),具体检索条件见表1,检索时限2000 年1 月至2023 年12 月。检索由2 名人员共同完成,并交叉检查以保证录入文献的准确性。

表1 不同数据库检索条件

注CBM:中国生物医学文献数据库。

1.2 筛选标准

纳入标准:与温经汤研究相关的学术期刊论文,包括临床应用、实验研究、经验总结和成分研究等。

排除标准:会议论文、学位论文、新闻、科普、通知、信息缺失和与主题明显不符的文献,如温经通络汤、温经活血汤等非温经汤的相关研究,涉及“温经”理论或治法而非温经汤的研究等。

1.3 数据整理与参数设置

将文献题录导入NoteExpress 软件进行整合去重,最后以RefWorks-CiteSpace 格式导出并命名为“download_*”。采用CiteSpace 6.1.R3 软件将导出的题录进行格式转化和数据清洗,时间范围(time slicing)选择2000 年1 月至2023 年12 月,时间切片(years per slice)为1 年,阈值(top n%)为10%,节点类型(node types)为作者、机构和关键词,选择pathfinder、prunning sliced networks、pruning the merged network 为剪切方式,聚类方法选用对数似然比(log-likelihood ratio,LLR)算法。根据普赖斯理论,通过公式N=0.749×![]() (Nmax 为发文量排名第一的作者发文数)可计算核心作者的最低发文量[11]。合并文献的同义关键词(如不孕病、不孕不育、不孕和不孕证统一合并为不孕症,睡眠障碍、失眠症和失眠合并为不寐等)和删除常规关键词(如金匮要略、中医等)。聚类分析中聚类模块值>0.3,说明聚类结构显著,平均轮廓值>0.7,提示聚类结果可信[12]。

(Nmax 为发文量排名第一的作者发文数)可计算核心作者的最低发文量[11]。合并文献的同义关键词(如不孕病、不孕不育、不孕和不孕证统一合并为不孕症,睡眠障碍、失眠症和失眠合并为不寐等)和删除常规关键词(如金匮要略、中医等)。聚类分析中聚类模块值>0.3,说明聚类结构显著,平均轮廓值>0.7,提示聚类结果可信[12]。

1.4 数据可视化

根据设置的各个参数,对纳入的788 篇中文文献分别进行发文趋势、作者合作网络、机构合作网络和关键词分析(包括共现、聚类、时间线及突现分析),绘制20 余年温经汤研究现状的知识图谱,结合人工详细阅读文献和信息整理归纳并进行深入分析。

2 结果

2.1 文献检索结果

最终纳入文献788 篇,具体检索流程见图1。

图1 文献检索流程图

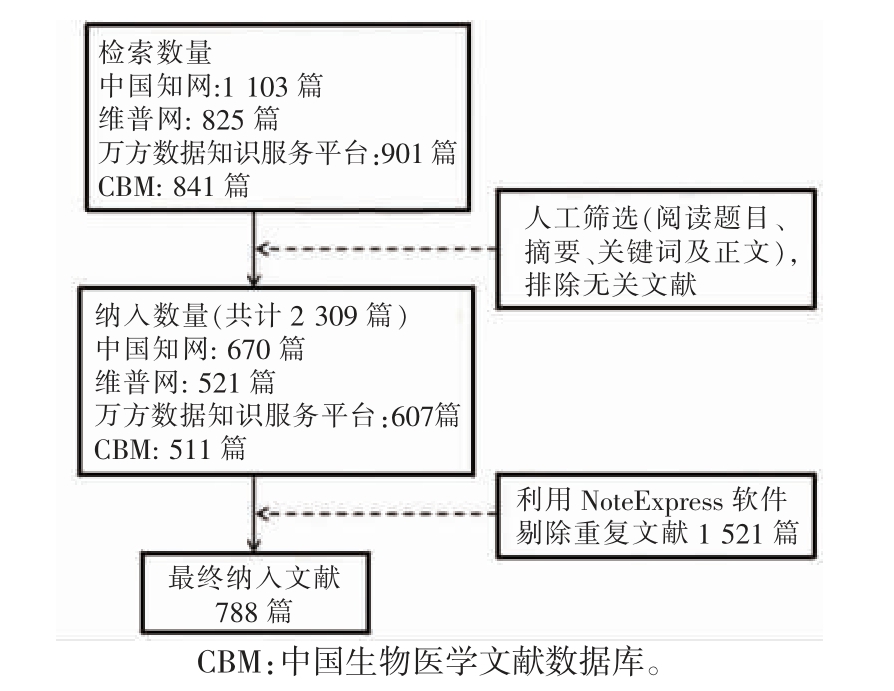

2.2 发文趋势

近20 年温经汤的发文量整体呈上升趋势,有轻微波动,2012、2015 年和2021 年的年发文量明显上升,且2012 年的年发文量突破30篇,2014—2022年的年发文量稳定>40 篇,2023 年稍有回落。见图2。

图2 2000—2023 年温经汤文献的年度发文量分布

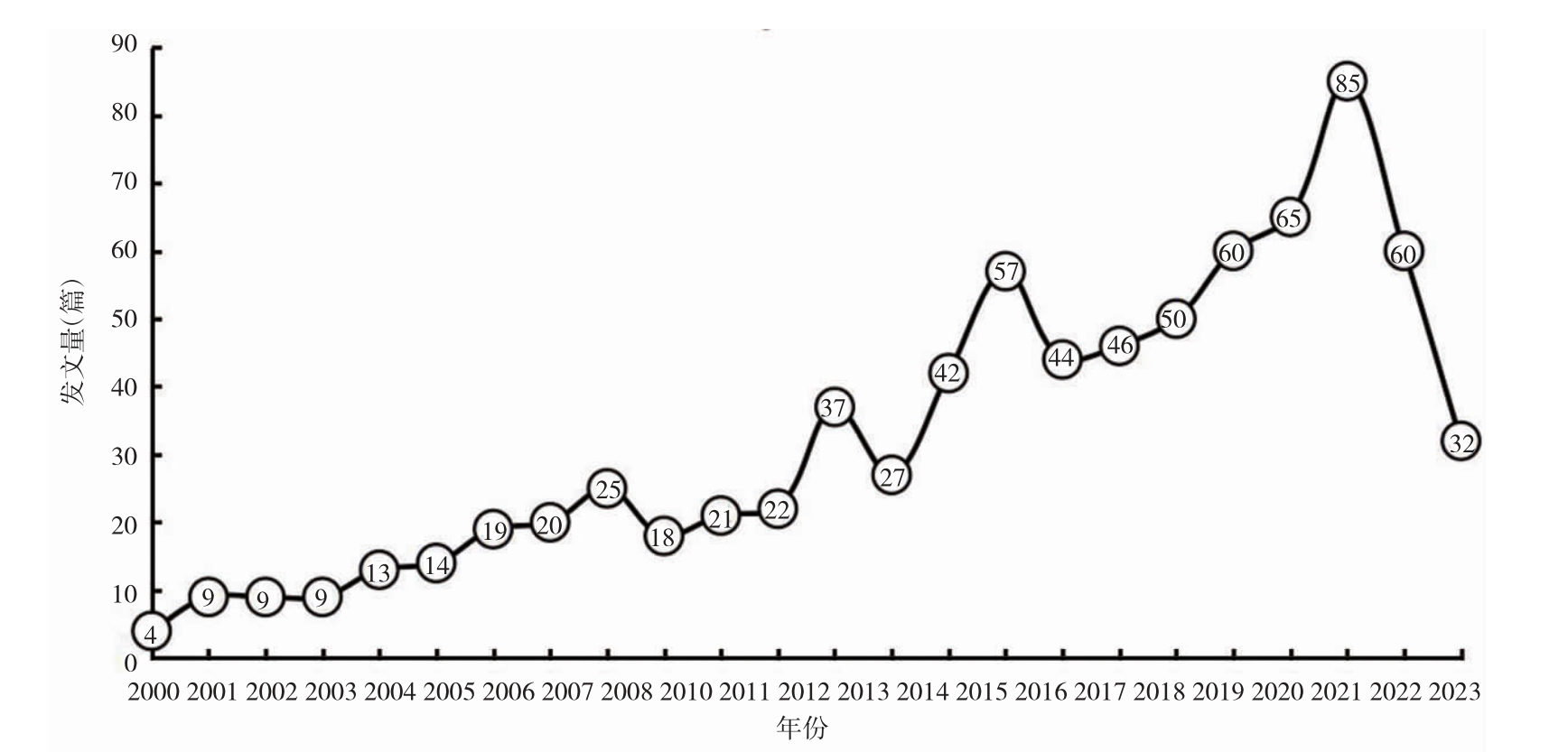

2.3 疾病类别统计

归类并整理纳入文献涉及的病名,温经汤主要用于妇科中的月经病、不孕症、子宫异常出血等疾病和产科中的产后身痛、乳汁不足等症状,以及皮肤科中的痤疮、黄褐斑、湿疹等症状,在泄泻(下利)和失眠(不寐)中也应用较多。见表2。

表2 温经汤研究文献疾病类别

2.4 作者合作网络分析

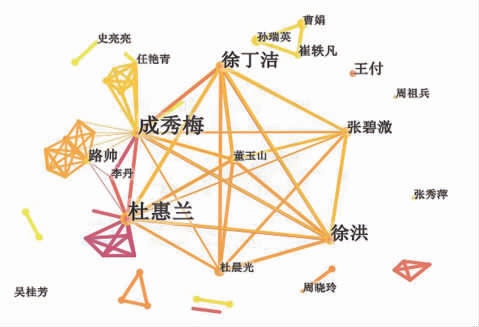

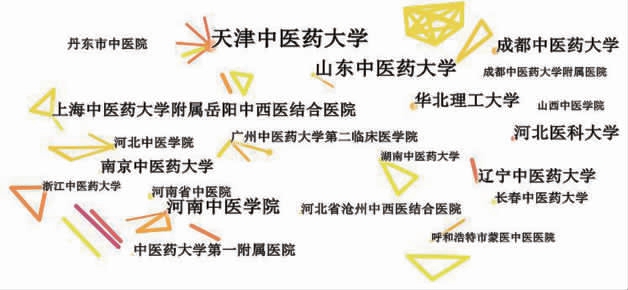

作者合作网络视图(图3)共有584 个节点,418条连线,图谱密度为0.0025。图谱中的节点代表作者,节点和字体的大小与作者的发文量成正比,连线代表作者间有合作关系,连线越粗则合作关系越密切。发文量≥3 篇(计算得N≈3)的作者为该领域研究核心作者,经统计共20 名且核心作者发文量共101 篇,未达到全部文献量的50%,因此可认为该领域暂未形成核心作者团队。发文量≥4 篇的高产作者有8 名,其中5名皆与杜惠兰有合作,杜惠兰团队发文量最多,时间持续性最好,2003—2022 年一直稳定产出,是研究温经汤的重要力量。总之,坚持深入研究的团体较单一,即以杜惠兰、成秀梅和徐丁洁为主的相关团队,3 名作者均位于河北,间接反映研究地区较集中。见表3。

图3 温经汤文献的作者合作网络

表3 温经汤研究发文量≥4 篇的作者

2.5 机构合作

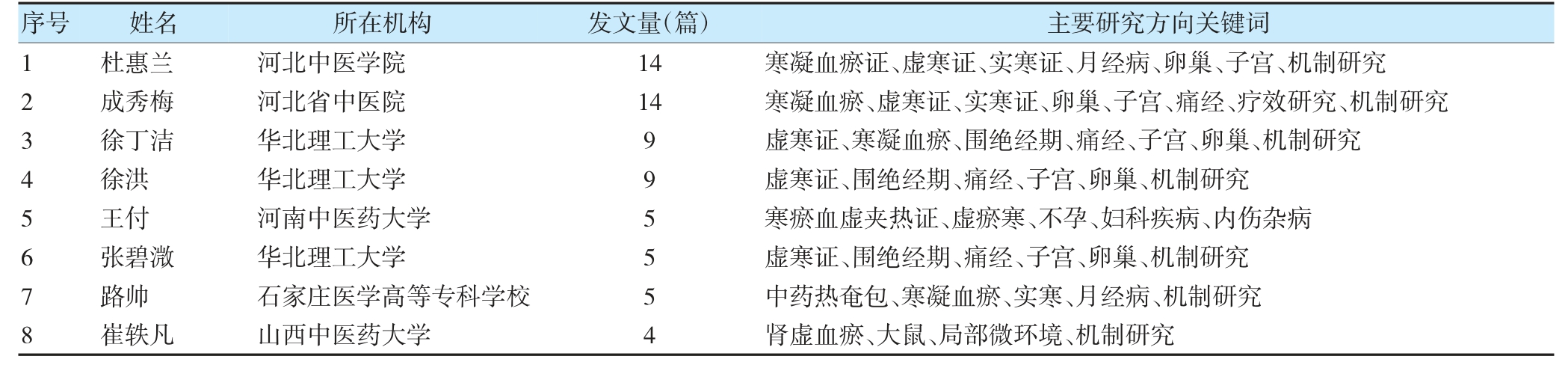

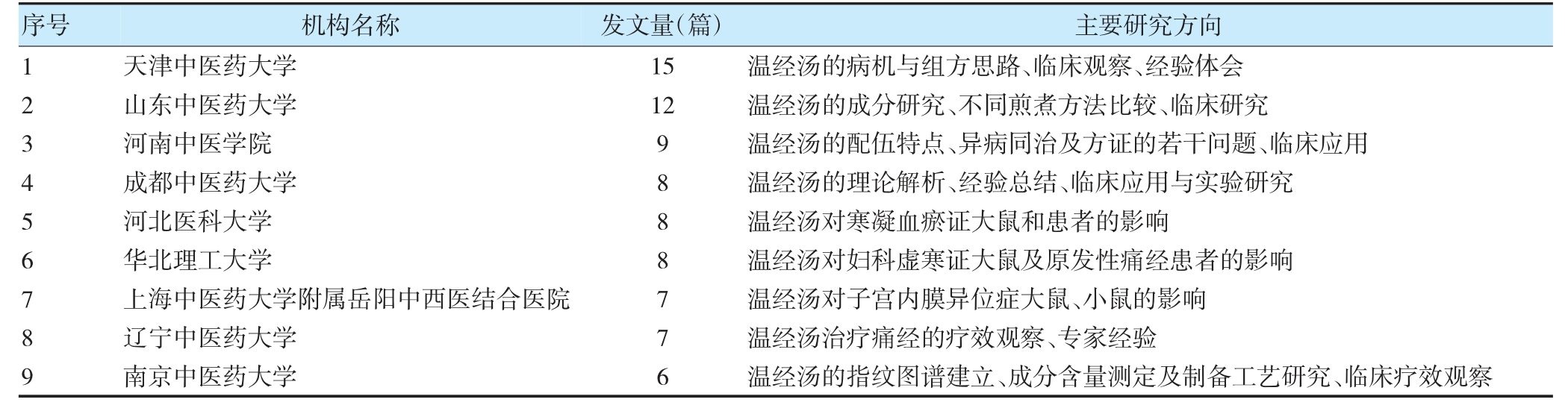

机构合作网络视图(图4)共有419 个节点,62 条连线,图谱密度为0.000 7,提示机构间合作不密切,主要集中于同地区的中医药院校及其附属医院间。图谱中的节点代表机构,节点和字体越大表示机构发文 量越多,颜色由紫到黄代表年份由远及近。发文量≥6篇的机构有9 家,其中发文量最高的是天津中医药大学(15 篇),其次是山东中医药大学(12 篇),均为研究温经汤的重要力量,此外河南中医学院、成都中医药大学等是近些年研究温经汤较多的机构。见表4。

图4 温经汤文献的机构合作网络

表4 温经汤发文量≥6 篇的机构

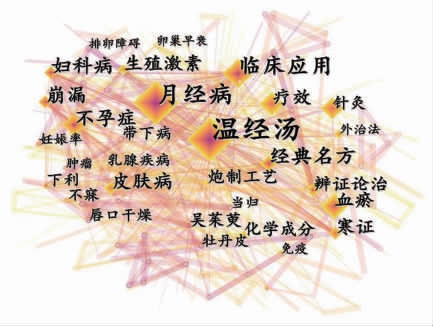

2.6 关键词共现分析

关键词共现图谱(图5)共有460 个节点,1 597条连线,图谱密度为0.015 1。温经汤最常用于治疗月经病(痛经、月经量少、闭经、月经先期或后期等)、不孕症、崩漏等妇科疾病,也涉及皮肤病、下利和不寐等疾 病;病机以“寒”“瘀”为核心;研究多以疗效、临床应用和名医经验为主;与针灸的联合应用及外治法、化学成分的研究热度也较高。见表5。

图5 温经汤文献关键词的共现网络

表5 温经汤文献中频次≥10 的关键词

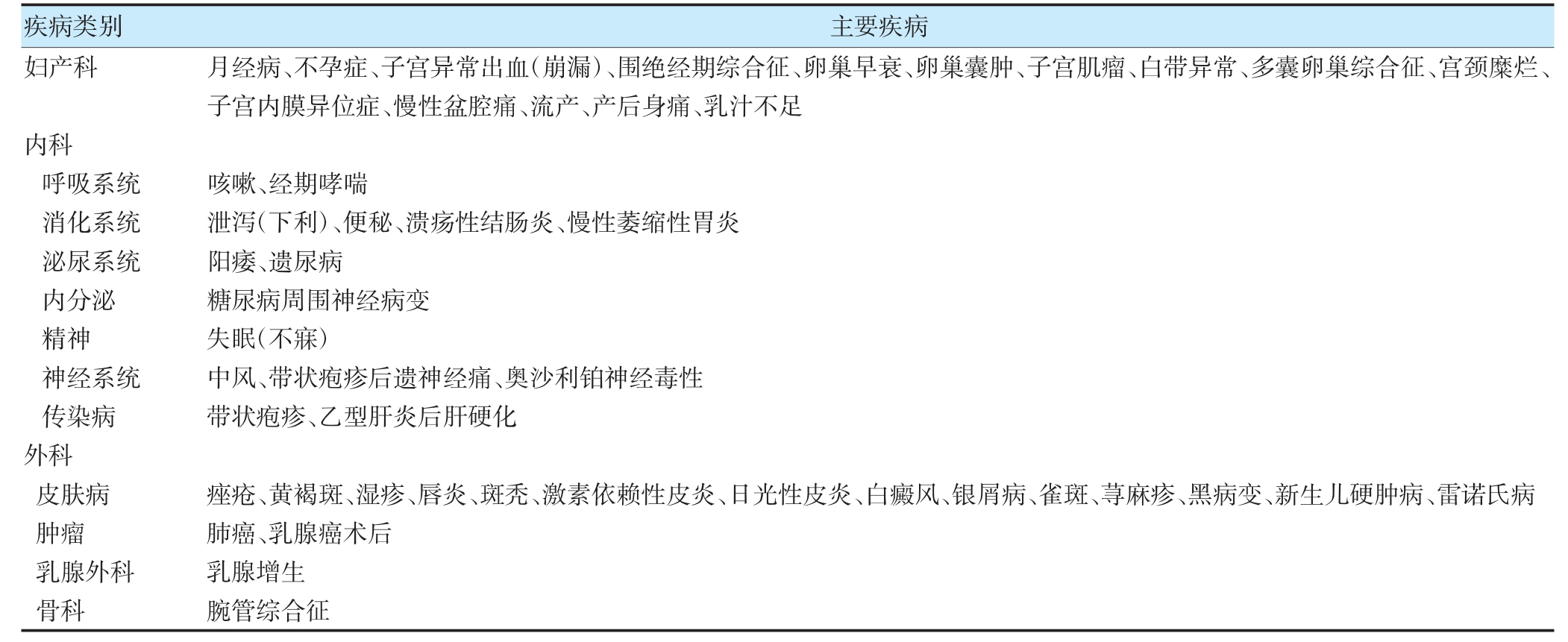

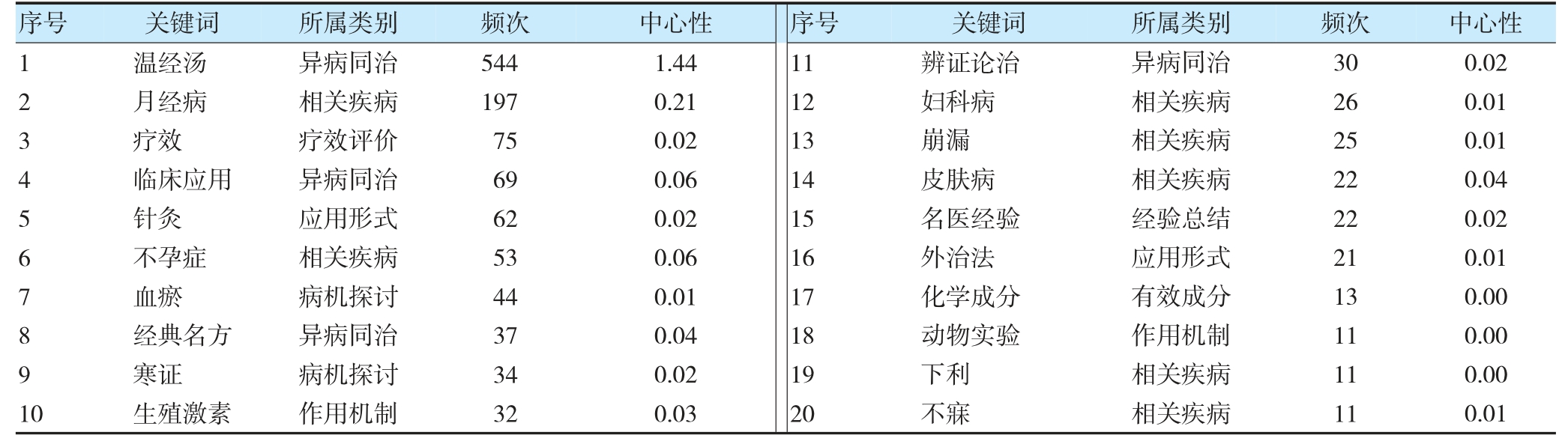

2.7 关键词聚类分析

基于关键词共现,使用LLR 算法提取关键词标签,并进行聚类分析与可视化展示。温经汤关键词聚类图谱形成26 个聚类标签,聚类模块值=0.510 8,平均轮廓值=0.826 5。选择前9 个聚类标签(#0~#8)进行聚类网络展示见图6,不同颜色对应不同的聚类,数值越小的聚类标签表示聚类规模越大。聚类#1、#2、#5、#6、#8 主要围绕温经汤的主治疾病和治疗病机;聚类#0、#4、#7 表明温经汤目前的研究大多为疗效、临床应用和经验总结;聚类#3 为温经汤的化学成分研究,涉及指纹图谱、高效液相色谱法等。

图6 温经汤文献关键词的聚类分析

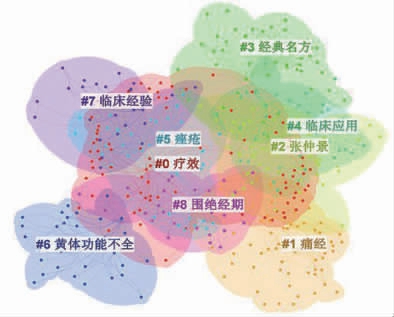

2.8 关键词时间线分析

时间线视图中节点代表关键词,节点越大则发文量越大,节点间连线越多代表关键词间的联系越密切。聚类#0、#2、#3、#4、#5、#8 持续至今,提示疗效、临床应用等研究类型,妇科、皮肤科疾病及药物的活性成分研究仍是目前研究趋势。见图7。

图7 温经汤文献的时间线分析

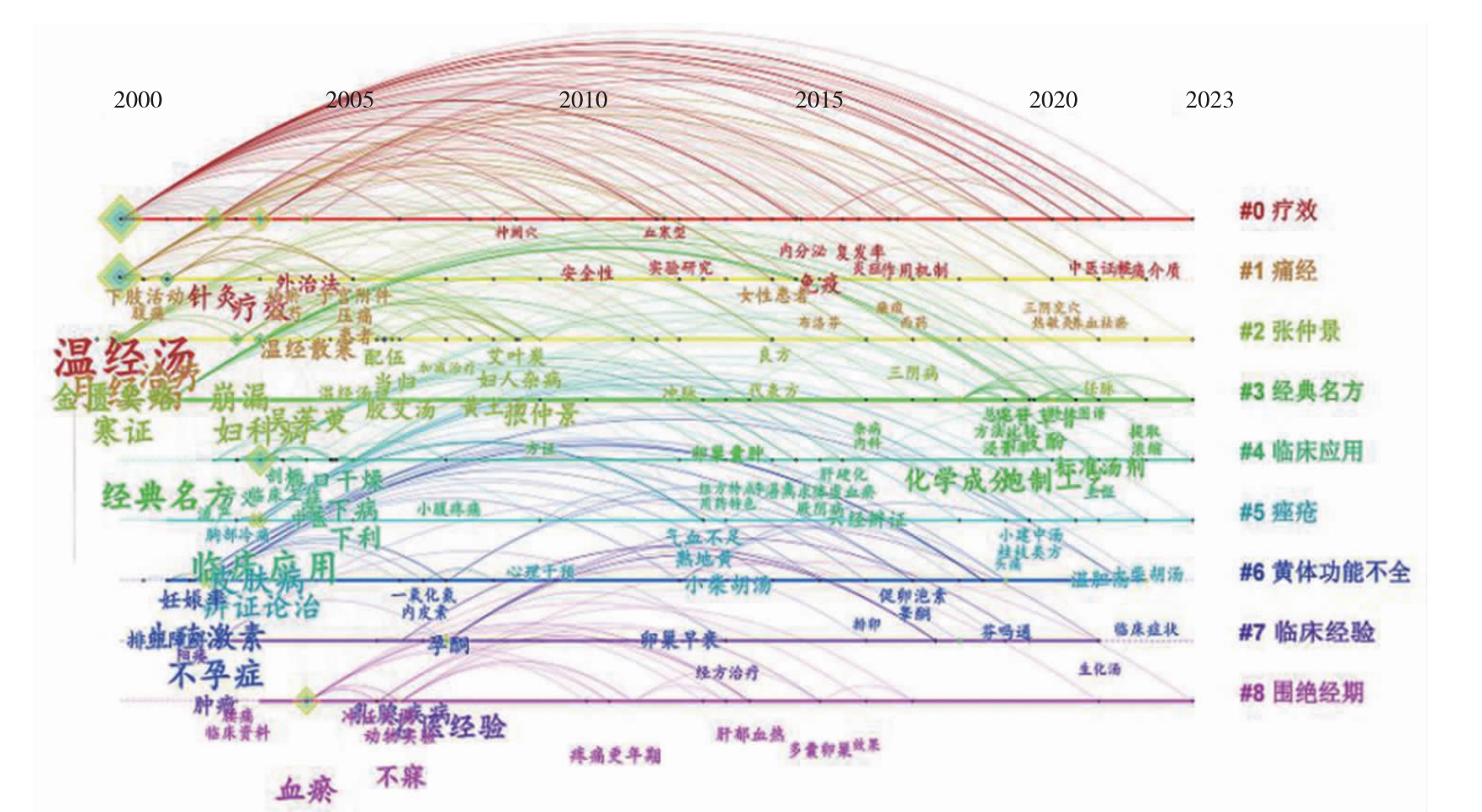

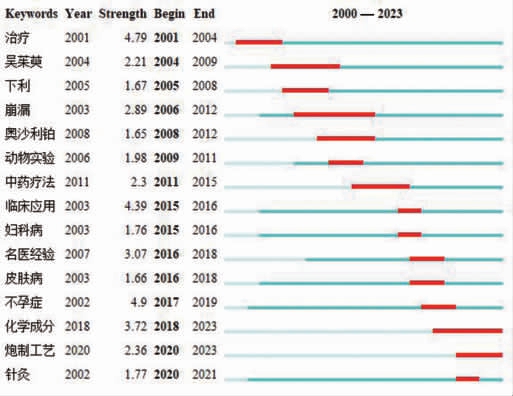

2.9 关键词突现分析

关键词突现是指将在短时间内出现频率显著增多的关键词视为此段时间关注度较高的研究,从而判断该领域不同时间点的研究热点和前沿。“Begin”为突现开始时间,“End”为突现结束时间,“Strength”为关键词的突变强度,强度越大则越有影响力。结果提示,2000—2010 年的研究多涉及下利、崩漏和基于动 物实验的机制研究;2011—2018 年温经汤广泛用于各类妇科杂病,但不孕症最受关注,皮肤病也是热点疾病,研究方向多为临床应用和理论类经验探讨;2019—2023 年新出现的突现词有化学成分、炮制工艺、针灸,提示近几年温经汤组分化学成分的测定与分析、温经汤不同炮制方式对药效的影响及针药结合治疗的研究较多。见图8。

图8 温经汤文献关键词的突现分析

3 讨论

本研究基于Excel、NoteExpress 和CiteSpace 软件,对2000—2023 年4 个数据库收录的温经汤文献进行可视化分析,直观展示温经汤现有研究成果和不同阶段的研究热点。分析发现,温经汤相关研究的发文量整体呈增长趋势,有间断性的研究显著增多,代表温经汤的实用性和临床价值日益凸显。作者、机构合作方面,通过分析可知温经汤研究已有较固定、规模较大且持续研究的团队,但机构间合作甚少,未来不同地域或各团队间应加强合作交流,一方面能增加资源利用率,另一方面能提高研究质量。

在疾病分布类型方面,温经汤治疗病种较丰富,但结合关键词分析结果看,温经汤在妇科和皮肤科领域应用最广泛,其次是下利和不寐。①妇科病中月经病、不孕症、崩漏和围绝经期综合征是热门疾病。治疗月经病,原发性痛经的相关研究最多,温经汤能从病源根处进行治疗,其活性成分的药理作用包括抗炎、镇痛、调控激素水平、改善缺氧状态和缓解平滑肌痉挛等[13];治疗不孕症,温经汤能提高卵泡质量和有效促进排卵,以及抗凝、扩张血管提供良好的内环境帮助机体受孕[14-16];治疗崩漏,温经汤除降低血清孕激素、雌激素和促黄体生成素水平外,可使子宫内膜变薄,改善血液流变学指标,从而缓解经量过多[17];治疗围绝经期综合征,温经汤还能通过上调卵巢B 淋巴细胞瘤(B cell lymphoma/leukemia,Bcl)-2 表达、下调Bcl相关X 蛋白(Bcl-associated X protein,Bax)表达,提高Bcl-2/Bax 值,改善生殖内分泌水平[18]。②皮肤病中,基于“异病同治”思想,温经汤治疗多种病机为“虚-寒-瘀-热”的皮肤疾病常获佳效,如痤疮、银屑病等[8,19];但研究较为零散,绝大部分为理论探讨及验案举隅类,缺乏适宜样本量的临床疗效评价及深入的机制研究。③关于下利,郝文杰等[20]论述温经汤主证为“下利”无误,提出临床治疗腹泻日久温经汤是重要选择,值得重视。④关于不寐,现代医学研究发现,温经汤中的吴茱萸碱、桂皮醛、阿魏酸和藁本内酯等有效成分能改善失眠、抑郁和焦虑[21-22]。温经汤制方的特点包括温通经脉而不耗血动血、化瘀而不伤经络、补血养阴而不滋腻,是治疗复杂病机疾病的典范,在治疗难治性疾病如溃疡性结肠炎等,临床疗效显著[23]。难治性疾病常虚实互见、寒热错杂,符合温经汤本义,临床西医治疗该类疾病手段及效果均有限,因此今后可探索温经汤对其他难治性疾病的作用,扩大温经汤应用范围并提高其临床价值,响应国家提倡加强对中医经典名方关注的号召[24]。

根据关键词可视化分析结果,温经汤临床应用形式的多样化、化学成分鉴定和炮制工艺的研究热度较高,其中化学成分和炮制工艺的突现时间持续至今,可见其为当下的关注点。①临床应用形式上,温经汤外治及结合针灸治疗的相关研究逐渐增多,目前温经汤的外治方式有温经汤方隔药饼灸、外敷、灌肠和穴位敷贴,聚焦的疾病有原发性痛经、慢性盆腔炎和胚胎移植失败等[25-27]。针药结合的治疗形式有温经汤联合针刺或艾灸(普通艾灸、脐灸、督脉灸、热敏灸等)、针药分阶段治疗和温经汤联合温针灸[28-30];但研究疾病种类以痛经为主,较为局限。②化学成分鉴定上,柴瑞平等[31]建立温经汤高效液相色谱-二级管阵列检测器指纹图谱,基本反映全汤的整体化学群,为古代经典名方温经汤的新药开发及质控标准提供可鉴定的方法。③炮制上,张秀萍等[32]通过小鼠实验进一步证实温经汤炮制前后无明显毒性,临床常规剂量用药安全可靠,且炮制可使温经汤延长出血时间及凝血时间[33]。

本研究结果显示,温经汤虽得到较全面和持续的研究和发展,仍存在一些局限性:①尽管温经汤在临床使用情况与效果评估方面的研究日渐丰富,但多数研究仍基于短期疗效观察,且样本量普遍较小,缺乏大规模高质量的随机对照试验支撑;②下利作为温经汤“主证”,相关文献多为理论探讨和经验总结,缺乏充分的科学研究支持;③目前,温经汤的外治法应用日益广泛,临床疗效良好,但其作用机制仍待进一步深入挖掘;④对温经汤中各药物和整体汤剂的成分研究虽有进展,但尚不清楚服用后哪些成分能被有效吸收,限制对其潜在生物活性成分及作用机制的深入理解;⑤温经汤在乳腺增生治疗中效果显著,但相关研究关注度不足,临床和基础研究均相对匮乏;⑥地域间的合作较限制,各研究机构合作不足,导致开展的临床疗效观察患者多只来源于特定地区或医院。

针对这些局限性,提出以下建议:①根据国际随机对照试验的标准开展温经汤的临床研究设计,适当提高样本量,加强各地域各机构的联系,开展高质量的研究获得有力的数据支持;②对皮肤病、下利和不寐等疾病,应多加开展临床疗效评价和合适的基础研究,同时挖掘温经汤对其他难治性疾病的作用以拓展其应用领域;③深入研究外治法的作用机制,促进其更广泛的运用,同时可借助代谢组学、基因组学等新兴技术探索温经汤炮制后的成分变化并明确温经汤的可吸收成分,从而阐明相关治病机制;④通过动物实验或临床试验多方面比较温经汤炮制前后的作用效果差异,更好地指导温经汤的临床应用;⑤开展温经汤的急性毒性实验和长期毒性实验,全面评估其用药安全性。

本研究基于文献计量学,运用CiteSpace 对近20 年关于温经汤研究的中文文献进行可视化分析,直观展示目前主要的研究团队、机构、关键词和热点,结果初步表明,温经汤的基础研究显著不足,汤药的有效成分和作用机制仍有很多的研究空白。温经汤作为治疗杂病的经典用方,不应局限于月经病、不孕症等常见疾病,研究者应在与温经汤治疗病机(即血瘀中兼有虚、寒、热)有相通之处的难治性疾病领域多加关注,以期突破西医治疗瓶颈,科学指导临床应用。

综上,笔者希望能为温经汤的未来研究提供一定参考,对推动经方温经汤应用的传承与创新具有重要意义。

利益冲突声明:本文所有作者均声明不存在利益冲突。

[1]陈修园.女科要旨[M].福州:福建科学技术出版社,1982:6.

[2]康燕,黄明华,李海鹏,等.温经汤在改善子宫内膜异位症患者临床症状及免疫功能的作用分析[J].中药材,2020,43(2):482-485.

[3]张晓燕.温经汤对实寒证月经病患者卵巢及子宫血流动力学的影响[J].深圳中西医结合杂志,2020,30(5):58-59.

[4]刘跃,王成功,郝新月,等.温经汤药材不同炮制方法组方的镇痛作用[J].中国药物经济学,2020,15(1):29-31.

[5]孙萌,赵阳,杨东霞.温经汤对寒凝血瘀型原发性痛经患者血清PAF 及β-内啡肽的影响[J].中国实验方剂学杂志,2020,26(2):1-5.

[6]刘吉强,段嘉旭,辛小红.温经汤辨治围绝经期类风湿关节炎探微[J].辽宁中医杂志,2022,49(12):63-65.

[7]胡乃华.基于代谢组学和网络药理学的温经汤抗肺癌研究[J].天然产物研究与开发,2021,33(9):1571.

[8]刘阳,武彩霞,王娟.温经汤治疗寒热错杂型皮肤病的临床体会[J].中国当代医药,2021,28(5):199-202.

[9]庄海滨,张雯婷.温经汤临床应用研究进展[J].实用中医药杂志,2023,39(11):2289-2291.

[10]周宏君,张鲁,曾进浩,等.基于CiteSpace 知识图谱的远志研究热点与前沿分析 [J].中国中药杂志,2023,48(6):1664-1672.

[11]夏青青,陈偶英,曾勇,等.吴茱萸汤研究热点及趋势可视化分析[J].中国中医药信息杂志,2024,31(2):84-89.

[12]黄子豪,彭斐,刘婷,等.基于CiteSpace 知识图谱及专利计量对黄精相关研究的可视化分析[J].中草药,2024,55(1):217-231.

[13]陆岩,黄旭春,曹晓静,等.温经汤治疗原发性痛经的网络药理学作用机制[J].世界科学技术-中医药现代化,2021,23(10):3519-3527.

[14]刘淼,许文忠.加减温经汤对月经病实寒证患者子宫血流动力学及生殖激素的影响[J].四川中医,2017,35(12):181-184.

[15]胡灵飞,王志良.温经汤治疗排卵障碍性不孕临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2021,19(2):111-112.

[16]庄梦斐,曹阳,谢丹丹,等.温经汤对子宫内膜异位症小鼠异位内膜生长及炎症因子水平的影响[J].中医学报,2020,35(5):1040-1044.

[17]周凡凡.温经汤在肾虚血瘀型崩漏患者中的应用研究[J].现代医学与健康研究电子杂志,2021,5(17):92-94.

[18]徐丁洁,徐洪,张碧溦,等.金匮温经汤对围绝经期大鼠性激素水平及卵巢凋亡相关蛋白Bcl-2、Bax 表达的影响[J].东南大学学报(医学版),2019,38(2):355-357.

[19]朱建德,宋吉美,崔云竹.温经汤加减治疗阳郁寒凝型痤疮[J].中医临床研究,2021,13(10):58-60.

[20]郝文杰,孙明广,冯学功.辨析温经汤主证是下利还是下血以及其临床应用心得[J].环球中医药,2021,14(6):1105-1107.

[21]危兆璋,叶譞斐.温经汤治疗女性厥阴寒闭血瘀型不寐的临床疗效[J].中国药物经济学,2014,9(S2):79-80.

[22]李硕,闫馨芝,李响,等.基于网络药理学探索当归治疗抑郁症的作用机制[J].甘肃科技,2022,38(9):125-133.

[23]宋清武,赵双梅,宋昊鲲.邵祖燕运用温经汤治疗轻-中度溃疡性结肠炎经验[J].江西中医药,2022,53(9):24-25,28.

[24]安宏,刘谦,王柳青,等.论中医药传统知识保护对解决中医药“不传”之痛的意义[J].中国医药导报,2022,19(25):111-114,123.

[25]郭碧倩.温经汤方隔药饼灸治疗寒凝血瘀型原发性痛经的临床观察[D].晋中:山西中医药大学,2021.

[26]于妍妍,黄文玲,赵嘉静,等.温经汤加减外敷治疗慢性盆腔痛优化方案研究[J].现代中西医结合杂志,2021,30(23):2528-2532,2567.

[27]陈文英,王春鹏,邹晴燕,等.温经汤灌肠联合口服戊酸雌二醇对寒凝血瘀型胚胎移植失败患者子宫内膜容受性及妊娠结局的影响[J].广西中医药,2019,42(6):8-11.

[28]路艾玲.温经汤联合针灸治疗原发性痛经临床研究[J].中国药物与临床,2021,21(13):2360-2362.

[29]郑君.针药分阶段治疗寒凝血瘀型痛经60 例[J].黑龙江中医药,2015,44(6):50-51.

[30]李丹丹,孙瞾,吴珠,等.加味温经汤联合温针灸对寒凝血瘀型原发性痛经患者疼痛介质及免疫功能的影响[J].世界中医药,2022,17(9):1326-1330.

[31]柴瑞平,路娟,赵颖,等.温经汤高效液相色谱指纹图谱的建立[J].药学实践杂志,2018,36(6):503-506.

[32]张秀萍,孙达辰,梁启超,等.温经汤药材不同炮制方法组方对小鼠体质量及脏器指数的影响[J].光明中医,2023,38(4):667-669.

[33]张秀萍,李厚忠,孙达辰,等.温经汤药材不同炮制方法组方对小鼠出血时间和凝血时间的影响[J].中国药物经济学,2020,15(9):36-38,43.