2019 年,我国因慢性非传染性疾病(以下简称“慢病”)导致的死亡占总死亡的88.5%,心脑血管疾病、癌症和呼吸系统疾病导致的死亡占慢病死亡的80.7%[1];心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等慢病导致的负担占总疾病负担70%以上[2]。2021 年,我国居民四类重大慢病(心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病)的过早死亡率达到15.3%,同年,我国居民人均预期寿命提高至78.2 岁,中国正式步入中度老龄化社会[3-4];预计将于2035 年前后步入重度老龄化社会,老龄化问题进一步加剧慢病防控形势[5-8]。为有效应对慢病带来的一系列问题及全方位、全周期保障人民健康,提升患者就医感受,2017—2023 年国家先后印发多部文件,强调加强患者诊后管理与随访,为居民提供系统连续的预防、治疗、康复、健康促进等一体化的慢病防治服务,提升患者就医体验[9-12]。2021 年国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》[13],提出推动公立医院以疾病为中心向以健康为中心转变,推进健康管理、健康教育、疾病预防等一体化服务,形成公立医院医防融合服务新模式。因此,四川大学华西医院全程管理中心(以下简称“全程管理中心”)在总结国内慢病管理主要模式的基础上,探索构建了“医护管”一体化团队协同慢病全程管理模式(以下简称“慢病全程管理模式”),本文就该模式构建及实践情况综述如下。

1 “医护管”一体化团队协同慢病全程管理模式构建

1.1 “医护管”一体化团队管理模式

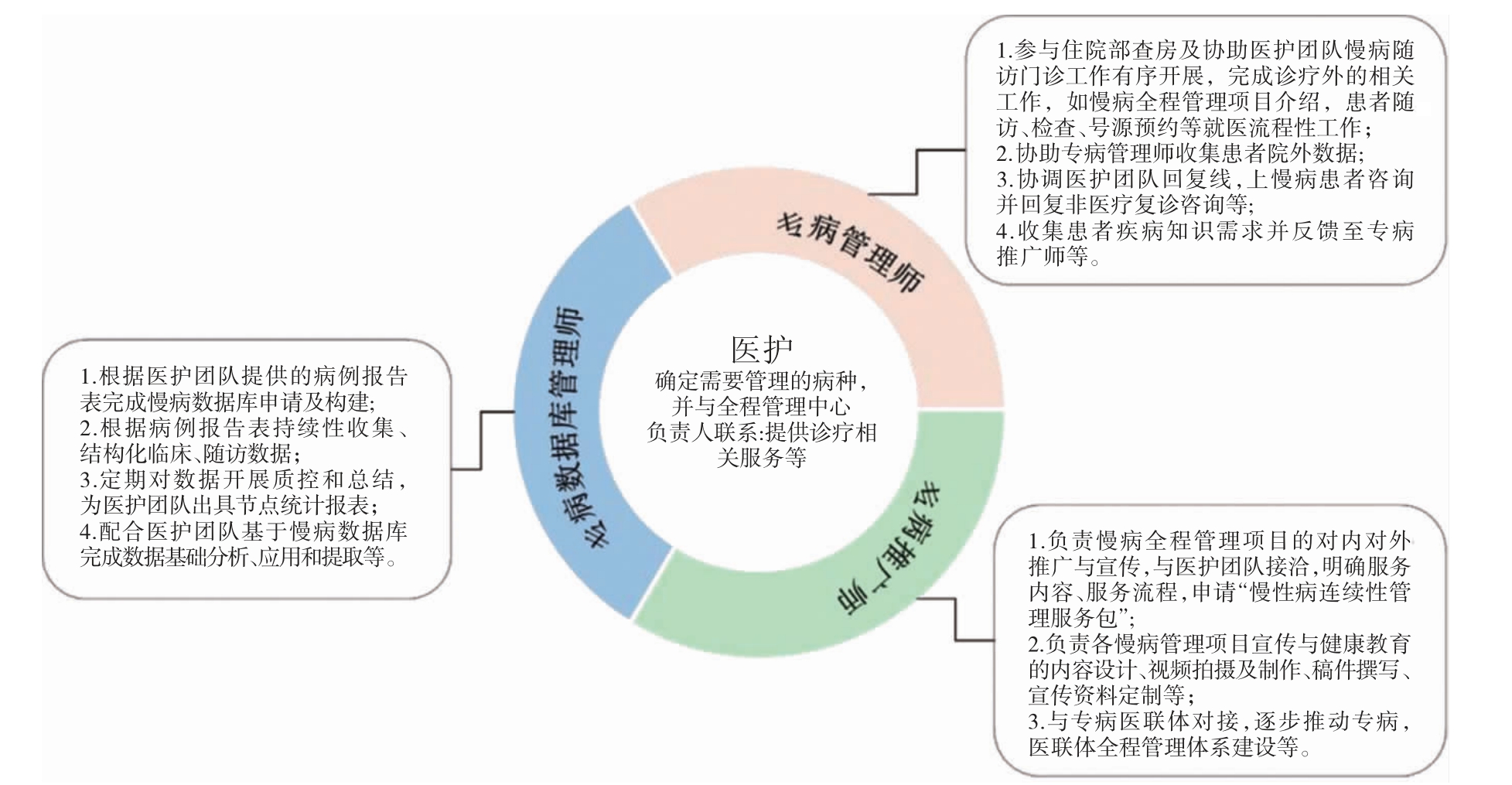

“医护管”一体化团队主要由专科医生、专科护士及专病管理师、专病数据库管理师及专病推广师共同构成,团队秉持着“以医护为核心、以患者为中心、以管为健康管家”的管理理念(图1)。①以医护为核心。该模式中,医护团队作为为患者提供诊疗服务的主体,一般由不同级别专科医生以及有经验的专科护士构成,主要提供诊疗相关服务,如制订随访规划并执行患者诊疗相关服务内容,同时对患者进行疾病科普教育等。②以患者为中心。该模式为患者提供从就诊、检查、出入院等多流程的支持服务;对于重大慢病患者,不仅提供本病的管理,还提供共病的管理,如多科共病转诊、多学科疑难会诊等服务,服务内容涵盖疾病科普、复诊号源及检查预约、随访提醒等。③以管为健康管家。2019 年全程管理中心开始探索健康管家的角色与职责,并设立专病管理师岗位,2021 年专病管理师角色与职责得到明确[14];同时,根据实际需要增设了专病数据库管理师与专病推广师岗位,其中专病管理师协助医护团队完成除“疾病诊疗”外的患者就医流程性工作,即管患者[15];专病数据库管理师协助医护团队构建、实时动态完善标准化专病数据库,即管数据;专病推广师协助医护团队做好个体化专病健康教育,即管患者教育。

图1 “医护管”一体化团队管理模式

慢病全程管理首先由医护团队根据其管理患者需求发起,专病推广师首先与医护团队接洽,就医护成员、服务流程、服务内容等进行确认,专病推广师按流程申请慢病全程管理服务,申请成功后以“慢性病连续性管理服务包”的形式呈现[16]。同时,全程管理中心指派专病管理师协助负责患者诊后管理与随访,专病数据库管理师负责根据医护团队需求构建相应专病数据库。

1.2 “医护管”一体化团队协同慢病全程管理模式运转流程

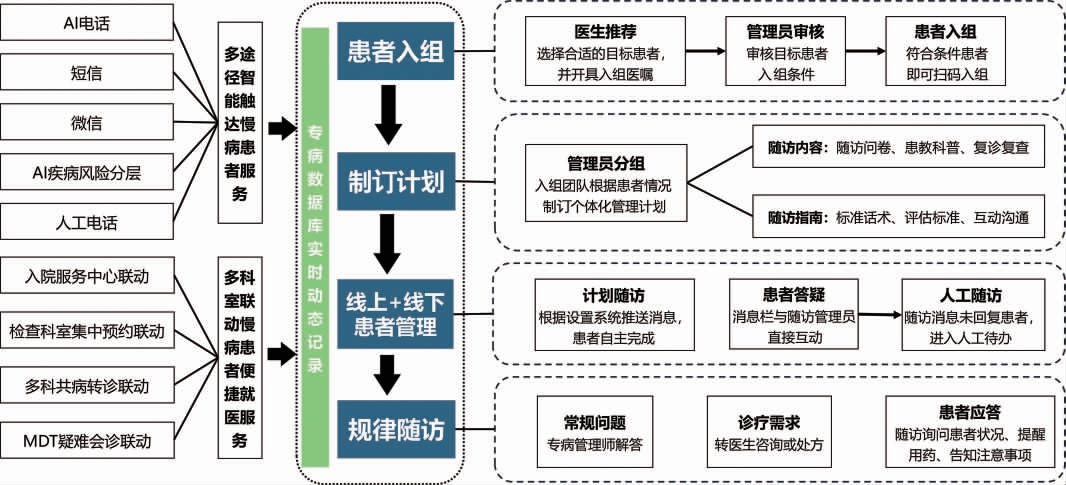

慢病全程管理以临床路径、循证医学为基础,以提高患者诊后管理与随访,实现慢病全生命周期、全病程的规范化、主动式管理为目的,其运转流程主要包括以下4 个部分(图2)。

图2 “医护管”一体化团队协同慢性病全程管理模式运转流程图

AI:人工智能;MDT:多学科会诊。

1.2.1 患者入组 目前加入管理的病种不仅包括糖尿病、高血压病、肺结节等发病率高的慢病,还包括利用新技术、新疗法治疗后需长期观察的慢病,如心尖入路经导管主动脉瓣置换术后患者。患者在门诊或住院期间被确诊某种慢病后,首先由医护团队对患者条件进行评估,判断其是否需要入组全程管理,如有需要,便开具相应医嘱,患者执医嘱至全程管理中心工作站,由相应专病管理师向患者讲解全程管理服务内容,患者按需入组。

1.2.2 制订个体化、规范化的管理计划 患者入组后,医师对患者疾病风险进行分层,同时根据患者情况为其制订个体化的管理计划,包括随访问卷的制订、患者全方位多维度健康状况综合评估、复查复诊安排、个体化疾病知识宣教以及必要时院内门诊转诊等内容,护士及专病管理师协同医师执行对患者诊后的规范化管理与随访。

1.2.3 线上+线下患者管理 基于个体化的患者管理计划,在专病管理系统中根据随访节点设置系统推送消息,患者收到提醒后即可根据复查复诊安排完成随访。患者诊后若有除诊疗外的相关问题,可首先线上与随访管理员互动,若随访管理员未回复患者,则进入人工待办,由专病管理师协助解决;若患者诊后出现诊疗相关问题,可直接线上与医护团队沟通,或由专病管理师协助安排患者线下复诊,由医护团队帮助解决患者相关问题。

1.2.4 规律随访 专病管理师在患者入组时已根据患者情况制订随访时刻表,随访系统根据系统设置定期提醒患者随访事宜,患者根据系统推送完成相应内容即可,如患者超期未完成随访,则由专病管理师联系患者提醒随访适宜。到达一定时间节点,结合患者需求及医护团队诊疗意见,专病管理师安排患者线下复诊,并提前对患者健康状况进行随访询问以及完成患者相关检查的预约,患者及时完成检查并就诊即可。诊后及时将医嘱、提醒用药等注意事项反馈至患者,并做好下一次随访安排。

在慢病专病全程管理过程中,可能存在由于患者较多,个体化随访节点不一致以及患者就诊、检查等涉及多个科室等问题,为有效解决这些问题,该模式实现了多途径智能触达慢病患者以及多科室联动慢病患者便捷就医两项服务。前者主要包括在患者入组时利用人工智能(artificial intelligence,AI)疾病风险分层对患者疾病状况进行综合评估;在随访过程中,利用AI 电话/短信/微信及时提醒患者相应随访节点以及需要完成的事项,若需人工待办,则利用人工电话直接与专病管理师沟通。多途径智能触达慢病患者服务不仅能及时地提醒到患者,也可帮助回答患者诊后以及诊疗相关的常规问题,从而帮助专病管理师实现患者有效管理。多科室联动慢病患者便捷就医服务涉及患者入院、检查预约、院内多科转诊以及多科会诊等多项内容,不仅帮助实现患者少跑路、少操心和少麻烦,还能达到降低患者就医成本,提升患者就医体验的目的。

2 “医护管”一体化团队协同慢病全程管理模式实践成效

2.1 慢病全程管理模式信息化建设稳步推进

目前,慢病全程管理模式搭建了“互联网+”智慧化慢病连续性健康管理服务平台、慢病全程管理数据库及智能随访系统。慢病管理平台包括医院综合管理平台、患者移动应用平台、临床医护业务平台及科研数据平台4 个业务平台,实现院内转诊系统、入院系统及医技检查预约系统等多个信息系统的互联互通,并将患者移动应用平台嵌入医院官方软件(华医通)实现不同业务流程与场景[17]。慢病全程管理数据库包括病例报告表设计、数据集定义、数据驾驶舱、数据查询等多个功能模块,与医院大数据中心连接,可直接抓取患者实时存储在医院信息管理系统、临床信息系统、实验室管理系统和影像归档和通信系统等系统的数据。慢病专病数据库根据医护团队需求,专病数据库管理师负责完成设计、伦理申请、数据抓取和结构化等工作,专病管理师协助维护,持续性收集科研数据,逐渐形成多个慢病管理数据队列。2023 年国家卫生健康委员会、国家中医药局联合印发《改善就医感受提升患者体验主体活动方案(2023-2025 年)》[18],提出建设基于患者服务为核心的多途径智能随访平台,为患者诊后提供更好保障。随着管理患者的增多,患者随访任务及随访需求持续上涨,全程管理中心首先探索了肺结节全程管理智能电话随访系统,并成功应用,每日成功拨通量为人工的7.5~10.0 倍,完成随访量为人工的9.5~14.3 倍,极大提高了随访效率[19]。

2.2 管理病种及签约人数快速上涨

“医护管”一体化团队协同慢病全程管理模式2018 年开始探索,2020 年正式实践[14];2022 年6 月,四川大学华西医院共有23 个临床科室采用慢病全程管理模式[17];2023 年11 月增加至32 个临床科室共计129 个病种。慢病病种的持续增加带动了签约人数的不断上涨,2021 年底,累计签约人数1.3 万人,2023年11 月上涨至6.29 万人[20]。

2.3 纳入管理患者就医体验提升

据调查,2021 年签约患者总体满意度为(85.5±18.00)分,2023 年提高至(90.31±15.58)分[20]。肺结节/肺癌连续性管理项目作为最早开展的管理项目,入组患者与非入组患者对比分析结果发现,全程管理患者不良情绪发生率较低,满意度远高于非入组患者[21-22];管理患者对管理内容(就医指导、挂号预约、检查预约、随访管理及人员态度)的满意度得分也在93 分以上,慢病管理模式得到了管理患者较高认可[23]。

3 讨论

作为严重影响经济和社会发展的公共卫生问题,慢病管理最早在美国形成体系并推广[24]。慢病照护模式、慢病自我管理计划(chronic disease self-management program,CDSMP)和创新型慢病照护框架目前在国外广泛应用[25-27]。慢病照护模式由卫生保健机构、社区资源、自我管理、决策支持、临床信息系统和服务供给系统6 个模块组成,核心是借助社区力量组建一个多学科医疗团队以优化社区卫生资源配置,增强公众卫生保健意识,在英国、荷兰等多个国家、多个病种中得到广泛应用[28-30]。然而,目前的慢病照护模式存在对慢病患者及管理人员要求较高、偏重临床实践等不足[31-32]。CDSMP 以自我效能理论为框架,通过医务人员提供自我管理支持和同伴教育提供自我管理支持两种模式提高患者疾病管理信心,从而提高常见慢病防控效果[26,33-34]。但资金筹集不足、工作人员待遇不高、专业性医疗团队稀缺等阻碍了CDSMP 的开展[28]。ICCC 以循证为基础,强调从宏观(政府)、中观(社区/医院)、微观(患者)3 个层面开展慢性病一体化管理,在中低收入国家和地区得到广泛应用,但存在各层管理效果有差异、管理连续性不足等问题[35-39]。国内慢病管理模式根据管理主体可分为社区家庭医生模式和自我管理模式[40]。前者以社区为基础,融预防、医疗、保健、康复和健康教育为一体,通过家庭医生与服务家庭签订协议形成契约服务关系,利用普查、定期体检和高危人群重点监护等手段预防和控制危险因素,因立足于社区便于为患者提供帮助、经济花费较低、专业性较强等优点受到普遍欢迎[41-42]。后者源于CDSMP,强调疾病的治疗者是患者本身而非医护人员,该模式因操作简单方便得到广泛应用[43-45]。但两种慢病管理模式因基础条件差、医疗服务能力低、信息化建设不足以及管理制度不完善等问题导致慢病防治效果不理想[42,46-47]。综上,国内外慢病管理模式主要以基层医疗机构为主阵地,强调患者疾病管理的主动性,针对医疗机构,尤其是大中型医疗机构在慢病管理中的作用探索不足。

慢病全程管理模式在响应“形成公立医院医防融合服务模式”的政策背景下,由全程管理中心统筹协调全院慢病管理工作,串联起健康教育、疾病预防、疾病诊疗、诊后随访管理等多个方面,在全程跟进患者疾病治疗进程,持续性科研数据搜集的情况下,帮助减少医护团队事务性工作,提高其工作效率,逐渐带动医院服务理念由“以治病为中心”转向“以健康为中心”。为解决现有管理模式信息化建设不足及人力资源紧张等困境,慢病全程管理模式搭建多个信息系统及数据库与医院大数据中心对接,实现多个信息系统互联互通,辅助医护管团队完成患者健康教育、随访等工作,有效提高随访效率[19]。与国内外患者被动管理模式不同,慢病全程管理模式强调医疗机构主动性,对患者本身要求不高,如专病推广师辅助医护团队做好宣教材料并基于不同患者需求及疾病情况进行健康教育材料的个体化、精准化推送,实现“主动健康教育”;医护人员可通过慢病管理平台查看患者实时随访评估结果,出现危急值或其他紧急情况由医护人员主动联系患者进行紧急处置,实现“主动诊疗”[17];专病管理师协同智能电话随访系统提前提醒复查复诊、完成检查和号源预约,实现“主动随访”。相比基层医疗机构,大型公立医院拥有更多优质医疗资源,但号源紧张[48];慢病全程管理模式通过提供连续、长期、规律的复诊号源提高了诊疗效果,有效降低患者经济、时间等治疗负担[16,49]。

4 不足

慢病全程管理模式目前仍处于探索发展阶段,还存在以下几点不足:①该模式主要在四川大学华西医院运行,接下来还需探索如何做到模式可复制、可推广;②缺乏管理患者与非管理患者的比较研究,慢病管理的有效性评价不足;③基层医疗机构目前仍是慢病管理的主阵地,接下来还需探索如何与下级医疗机构及基层医疗机构联动管理患者;④智能随访系统目前仅应用于肺结节/肺癌连续性管理项目,随访系统的推广应用需进一步探索实践。

利益冲突声明:本文所有作者均声明不存在利益冲突。

[1]中国居民营养与慢性病状况报告(2020 年)[J].营养学报,2020,42(6):521.

[2]健康中国行动推进委员会.健康中国行动(2019—2030年)[Z/OL].[2019-07-09].https://www.gov.cn/xinwen/2019-07/15/content_5409694.htm.

[3]国家卫生健康委.2021 年我国卫生健康事业发展统计公报[Z/OL].[2022-07-12].https://www.gov.cn/xinwen/2022-07/12/content_5700670.htm.

[4]老龄健康司.2021 年度国家老龄事业发展公报[Z/OL].[2022-10-26].https://www.gov.cn/fuwu/2022-10/26/content_5721786.htm.

[5]TAHARA Y.Cardiopulmonary Resuscitation in a Super-Aging Society-Is There an Age Limit for Cardiopulmonary Resuscitation?[J].Circ J,2016,80(5):1102-1103.

[6]陆杰华,林嘉琪.重度老龄化社会的人口特征、风险识别与战略应对[J].中国特色社会主义研究,2023,(1):59-68.

[7]黄馨缘,吴佳昱,吴倩,等.2018 年上海市浦东新区不同年龄组居民慢性病防治素养及影响因素[J].中国慢性病预防与控制,2020,28(9):702-705.

[8]徐健,孔灵芝.关注慢性病助力健康老龄化[J].中国慢性病预防与控制,2020,28(9):641-644.

[9]国务院办公厅关于印发中国防治慢性病中长期规划(2017—2025 年)的通知[J].中华人民共和国国务院公报,2017(7):17-24.

[10]国家卫生健康委,国家中医药局.改善就医感受提升患者体验主题活动方案(2023-2025 年)[Z/OL].[2023-05-26].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202305/content_6883385.htm.

[11]国家卫生健康委,国家中医药局.进一步改善护理服务行动计划(2023-2025 年)[Z/OL].[2023-06-15].https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202306/content_6887303.htm.

[12]中共中央办公厅,国务院办公厅.关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见[Z/OL].[2023-03-23].https://www.gov.cn/zhengce/2023-03/23/content_5748063.htm.

[13]关于印发公立医院高质量发展促进行动(2021—2025年)的通知[J].中华人民共和国国家卫生健康委员会公报,2021(9):2-5.

[14]王聪,陈凤,刘珊珊,等.基于患者全程管理模式的肺癌专病管理师岗位设置与效果评价[J].中国护理管理,2021,21(12):1833-1837.

[15]邓颖,柴琪,谢坤林,等.专病管理师模式下肝癌的全程管理[J].检验医学与临床,2024,21(8):1182-1184.

[16]唐正,李景宇,杜春霖,等.大型综合公立医院慢性病连续性健康管理模式的初步探索[J].华西医学,2022,37(12):1863-1868.

[17]唐正,李薇,杜春霖,等.互联网+慢病连续性健康管理模式的信息化平台建设与实践探讨[J].中国数字医学,2023,18(3):20-26.

[18]改善就医感受 提升患者体验主题活动方案(2023-2025年)[J].中国农村卫生,2023,15(6):1-4.

[19]杨先碧,程越,刘青,等.肺结节全程管理智能电话随访系统设计及应用[J].医学信息学杂志,2024,45(3):77-82.

[20]杜春霖,唐正,蒋艳,等.基于患者满意度视角的医院慢性病连续性健康管理服务运行效果分析[J].华西医学,2023,38(4):487-493.

[21]杨先碧,刘青,陈凤,等.全程管理的肺结节患者不良情绪状态及其影响因素分析[J].重庆医学,2023,52(24):3707-3712.

[22]杨先碧,陈凤,刘青,等.全程管理医疗模式下四川省某三甲医院肺结节肺癌患者就医体验及影响因素分析[J].现代预防医学,2024,51(3):552-556,571.

[23]杨先碧,周永召,陈凤,等.基于“互联网+”的医护管一体化肺结节/肺癌全程管理模式构建及实践[J].华西医学,2024,39(4):613-618.

[24]PATEL T G,POGACH L M,BARTH R H.CKD screening and management in the Veterans Health Administration:the impact of system organization and an innovative electronic record[J].Am J Kidney Dis,2009,53(3 Suppl 3):S78-S85.

[25]WAGNER E H.Chronic disease management:what will it take to improve care for chronic illness?[J].Eff Clin Pract,1998,1(1):2-4.

[26]LORIG K.Chronic Disease Self-Management Program:Insights from the Eye of the Storm [J].Front Public Health,2015,2:1-3.

[27]EPPING-JORDAN J.Innovative Care for Chronic Conditions:Building Blocks for Action:Global Report[R].2002.

[28]朱璇,陈爱云.国外经典慢性病管理模式对我国慢性病管理的启示[J].中国全科医学,2023,26(1):21-26.

[29]CRAMM J M,NIEBOER A P.The chronic care model:congruency and predictors among patients with cardiovascular diseases and chronic obstructive pulmonary disease in the Netherlands[J].BMC Health Serv Res,2012,12:242.

[30]HAGGSTROMDA,TAPLINSH,MONAHANP,et al.Chronic Care Model implementation for cancer screening and follow-up in community health centers[J].J Health Care Poor Underserved,2012,23(3 Suppl):49-66.

[31]刘月星,宗文红,王伟,等.基于慢病管理模式的新型慢病管理模式应用的SWOT 分析[J].中国全科医学,2013,16(34):4078-4080,4096.

[32]BARR V J,ROBINSON S,MARIN-LINK B,et al.The expanded Chronic Care Model:an integration of concepts and strategies from population health promotion and the Chronic Care Model[J].Hosp Q,2003,7(1):73-82.

[33]BATTERSBY M,MELANIE H,REED R,et al.A randomised trial of the Flinders Program to improve patient self-management competencies in a range of chronic conditions:Study rationale and protocol[J].AMJ,2010,1(3):198-204.

[34]BRADY T J,MURPHY L,O’COLMAIN B J,et al.A metaanalysis of health status,health behaviors,and health care utilization outcomes of the Chronic Disease Self-Management Program[J].Prev Chronic Dis,2013,10:1-14.

[35]吕兰婷.国际慢性病管理理论模型对我国的启示[J].中国卫生信息管理杂志,2015,12(5):529-534.

[36]MACARAYAN E K,GAGE A D,DOUBOVA S V,et al.Assessment of quality of primary care with facility surveys:a descriptive analysis in ten low-income and middle-income countries[J].LancetGlobHealth,2018,6(11):e1176-e1185.

[37]AMEH S,KLIPSTEIN-GROBUSCH K,D’AMBRUOSO L,et al.Quality of integrated chronic disease care in rural South Africa:user and provider perspectives[J].Health Policy Plan,2017,32(2):257-266.

[38]袁莎莎,王芳,李陈晨,等.基于ICCC 框架的社区卫生服务机构慢性病管理研究[J].中国卫生政策研究,2015,8(6):39-45.

[39]MWANGOME M,GEUBBELS E,KLATSER P,et al.Perceptions on diabetes care provision among health providers in rural Tanzania:a qualitative study[J].Health Policy Plan,2017,32(3):418-429.

[40]陈可欣,王睆琳,冯尘尘,等.国内外慢性病健康管理研究进展与对策分析[J].中国卫生事业管理,2022,39(9):717-720.

[41]罗秀.慢性病管理中的双向转诊机制[J].川北医学院学报,2013,28(3):229-232.

[42]吴祎芬,侯娟,吴忠颖.探讨适合我国当前慢性病发展形势的慢性病管理模式[J].中国实用医药,2017,12(24):196-197.

[43]左建辉,易军波.慢性病管理的实践与挑战[J].内科理论与实践,2019,14(6):376-378.

[44]阮晓楠,傅东坡,傅华.浦东新区糖尿病自我管理健康教育项目实施效果评价[J].中国全科医学,2009,12(15):1400-1403.

[45]王海荣.慢性病管理对社区糖尿病患者就诊行为及自我管理的影响[J].中国社区医师,2023,39(10):139-141.

[46]牛亚冬,张研,叶婷,等.我国基层医疗卫生机构医疗服务能力发展与现状[J].中国医院管理,2018,38(6):35-37,41.

[47]张银华,陈燕,晋溶辰,等.我国社区慢性病管理模式及其评价[J].全科护理,2015,13(24):2351-2354.

[48]张川,贾小溪,陈威震,等.门诊患者院内层级诊疗体系构建探索[J].中华医院管理杂志,2021,37(10):811-814.

[49]SAV A,KENDALL E,MCMILLan S S,et al.‘You say treatment,I say hard work’:treatment burden among people with chronic illness and their carers in Australia [J].Health Soc Care Community,2013,21(6):665-674.